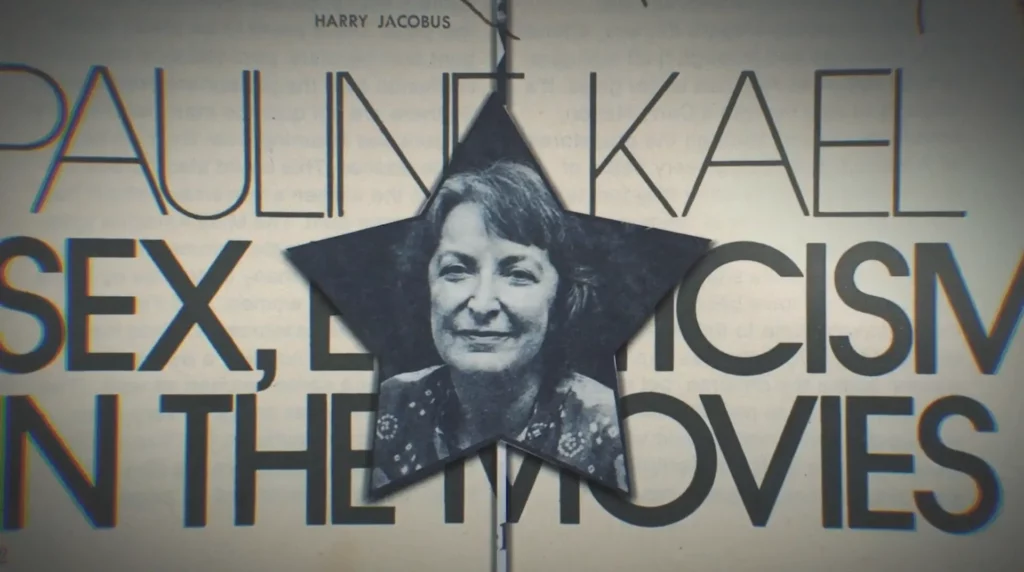

Sous la forme d’un portrait généreux, le film Qui a peur de Pauline Kael ? de Rob Garver ambitionne de nous faire découvrir la figure de cette critique américaine influente. Vivant toute entière pour les films, Pauline Kael a marqué le paysage critique américain de la seconde moitié du XXème siècle. Le documentaire se concentre sur les années 60 et 70, un « âge d’or » du renouveau cinématographique[1] auquel Kael a largement participé avec ses textes.

Instinct et subjectivité

Dès les premières minutes du film, la voix de Kael rappelle que la « démarche [de critique] passe avant tout par la réflexion » à partir des films. Mais Kael, formée en études littéraires à l’université de Berkeley (Californie), se détache rapidement d’un style académique jugé trop analytique. Porter un jugement de valeur, décider de ce qui est novateur ou non, c’est avant tout partager avec un lecteur ou une lectrice une passion pour le cinéma et engager une conversation. Voilà sans doute à quoi se faire le titre original What She Said: The Art of Pauline Kael : la critique est un art de la conversation.

Écrire sur l’expérience collective qui est spécifique à la salle de cinéma. Chez Kael, le cinéma est un art populaire, et raconter ce que ressent le peuple de spectateurs fait partie de la critique. Alors que les années 50 étaient déjà marquées par l’individualisation de l’expérience des films (la télévision), la critique du New Yorker mobilisait des descriptions circonstanciées de ses voisins de siège pour mieux appuyer son propos. Un souci du public qui l’a également amenée à écrire de courts textes de présentation dans les programmes de séances « films cultes » de cinémas de quartier de Telegraph Avenue à Oakland.

Ce qui frappe le spectateur et cinéphile français est l’histoire qui se déroule en parallèle avec l’histoire critique française, marquée dans les années 1950 par la création deux revues, Positif (1951) et les Cahiers du Cinéma (1952). Rob Garver évoque rapidement comment Pauline Kael rejette la politique des Auteurs à travers quelques citations d’une réponse au livre d’Andrew Sarris, Notes on the Auteur theory (1962). A-t-elle lu Les Cahiers, Bazin ou les jeunes Turcs ? Le film ne s’attarde pas sur ces questions théoriques, qui mériteraient un travail dédié. Nous apprendrons seulement qu’elle refuse d’appliquer quelconque grille théorique et préfère suivre son « instinct » pour mieux affirmer sa subjectivité.

Dénicher le cinéma novateur

Née en 1919, sa cinéphile se développe au moment où le cinéma devient parlant. Elle écrit sa première critique en 1952 « par accident » puis peaufine ensuite son style, avec des textes écrits à la main tout au long de la vie. « West Coast girl » baignant dans l’univers artistique et intellectuel californien, Pauline Kael lisait également ses textes à la radio. Son style oral, percutant sinon incisif, se prête d’autant plus à la lecture dans le film de Rob Garver. Lus par Sarah Jessica Parker, certains textes résonnent d’autant plus lorsqu’ils sont précurseurs.

Ainsi lorsqu’elle loue l’oeuvre de Jean-Luc Godard « à la fois innovateur et artiste ». Un texte dont Quentin Tarantino souligne l’importance dans sa propre construction d’identité en tant que cinéaste, à travers la critique de Bande à part (1964) publiée dans The New Republic [2]: « C’est comme si un poète français avait pris un roman policier américain tout à fait banal et en avait traduit la poésie qu’il avait lu à travers les lignes. » [« It’s as if a French poet took an ordinary banal American crime novel and told it to us in terms of the romance and beauty he read between the lines »]

Un montage dense et riche

Le réalisateur mobilise les ressources usuelles du documentaire biographique : archives d’interviews télévisées de Kael ; textes critiques lus par une comédienne ; entretiens recueillis auprès de proches ; archives de films. Ce sont au demeurant ces extraits de films qui — parfois — donnent vie aux critiques de Pauline Kael à travers d’astucieux collages qui dépassent la fonction illustrative d’ordinaire dévolue à ces plans. Des séquences majeures de l’histoire du cinéma sont ainsi revisitées par le regard singulier et souvent acéré de Kael et son talent de défricheuse.

Malgré ces quelques élans, le montage suit une structure conventionnelle : une courte introduction résume les enjeux du film à venir ; une première partie chrono-biographique retraçant les jeunes années de Kael ; puis s’enchaîne une succession de séquences courts et plus ou moins intéressantes sur des moments marquants de sa vie. Des anecdotes parfois étonnantes, à la manière dont on découvre que sa maison est elle-même devenue une oeuvre d’art, peinte en hommage La carrosse d’or ou Le Fleuve de Renoir ; dans un montage alterné (images d’archives des soirées intellectuelles qui s’y déroulaient, filmées par Stan Brakhage / de nos jours les mêmes couloirs vides mais toujours colorés).

Seule contre tous ?

La critique est un monde violent. Pour Pauline Kael, c’est un travail bénévole puis chichement rémunéré, quand elle n’est pas licenciée d’un magazine féminin pour ses avis trop négatifs ne correspondant au lectorat. En sus, la critique se retrouve en conflit avec les rédacteurs en chef qui coupent ou réécrivent ses textes. Au New Yorker, les remarques annotées cherchent à polir un style parfois acerbe mais très drôle : « Victor Kemper, directeur de la photographie, donne à tous les intérieurs l’aspect de latrines. » [« makes every interior look like a cold latrine »]

Critique, seule contre tous, des films des Studios américain les plus insipides des années 1960 (La mélodie du bonheur, Robert Wise, 1965), Pauline Kael lisait les lettres de lecteurs et lectrices qui désapprouvaient ses critiques, jusqu’à l’insulter ou la menacer de mort — cinquante ans avant les réseaux sociaux qui n’ont rien inventé sur la violence du harcèlement. Rob Garver loue la capacité de Pauline Kael à aller contre l’unanimisme de la critique, c’est-à-dire de produire un avis contraire au consensus critique.

Défendant Bonnie and Clyde (1967) d’Arthur Penn[3], film violent et incompris, l’un des premiers chefs d’oeuvres du Nouvel Hollywood. Rejetant 2001, l’Odyssée de l’espace (1968) de Stanley Kubrick[4] ou Shoah (1985) de Claude Lanzmann[5], sa voix singulière

Autrice de treize livres qui ont autant fait sa renommée que ses textes dans le New Yorker, Pauline Kael a notamment réalisé un travail d’enquête sur le scénario de Citizen Kane dans Raising Kane, réhabilitant la contribution du scénariste Herman Mankiewicz. La séquence consacrée à l’ouvrage, trop courte, ne cite pas la controverse qu’il a suscité [6].

Le pouvoir de la critique

Dans sa seconde moitié, Rob Garver détaille les différentes manières dont l’influence de Pauline Kael s’est déployée. Sur le public d’abord, qui la lit à travers ses textes ou ses livres. Sur les autres critiques de films, qui se positionnaient par rapport à ses avis jusqu’à ce qu’elle participe à la formation de jeunes critiques qui ont grandi avec ses textes, à l’instar de Paul Schrader — qui témoigne dans le documentaire — l’un des survivants de ces groupes de « Paulettes ».

Mais sa véritable influence, et sans doute son pouvoir réel, est sur les cinéastes de son temps. Les bouts d’interviews les plus intéressants sont ceux de cinéastes contemporains de Kael ayant vécu avec plus ou moins de plaisir, subi, voire redouté ses critiques. Défendant les figures majeures du Nouvel Hollywood contre les studios : Brian de Palma (Carrie (1976)), Martin Scorsese (Mean Streets (1973)), Francis Ford Coppola (Le Parrain (1972), Apocalypse Now (1979)), Robert Altman (McCabe & Mrs. Miller (1971), The Long Goodbye (1973)) ou Steven Spielberg (Sugarland Express (1974), Les Dents de la mer (1975)). Des auteurs avec qui elle correspondait, notamment pour la remercier d’avoir compris leurs films.

Plus étonnant est une archive de David Lean racontant un dîner avec des critiques de films où Kael était présente. Cette dernière l’attaque frontalement sur son Lawrence d’Arabie (1962) : « Pourquoi avez-vous fait ce film ? ». Plus tôt dans le film, nous comprenons que sa déception devant l’adaptation biographique à grand budget est celle d’une lectrice attentive de T.E. Lawrence qui avait déjà imaginé dans son esprit la vie d’aventures de l’écrivain, loin des simplifications du blockbuster. De la même manière, Ridley Scott, dégoûté par la critique de Kael sur Blade Runner, avoue ne plus lire les critiques de ses films depuis, puisqu’il « ne peut pas y répondre ».

Ce rapport tourmenté avec les cinéastes trouve peut-être sa source dans sa propre expérience avec la création : écrivaine (de romans ou de pièces de théâtre) à la carrière avortée, elle quitte quelques mois ses fonctions au New York dans les années 1970 pour devenir consultante en scénario — le film ne s’attarde pas sur cette erreur dans un parcours de plusieurs décennies. Rob Garver préfère insister sur ses talents d’écrivaine de critiques et son goût pour la querelle critique. Sans doute est-ce là la principale qualité du film : donner envie au spectateur de se plonger dans la manière même des textes, qui eux-mêmes donnent envie de voir les films dont ils font l’éloge, ou la diatribe.

Notes

- Lire à ce sujet l’encylopédique Cinéma américain des années 1970 de Jean-Baptiste Thoret.[↩]

- Lire la critique de Bande à part : « Godard Among the Gangtsers », Pauline Kael, 1966[↩]

- Lire sa critique : « The Frightening power of Bonnie and Clyde »[↩]

- Lire un extrait de sa critique de 2001 : l’Odyssée de l’espace, issu de son texte « Trash, Art and the Movies »[↩]

- Lire sa critique de Shoah : « Sacred Monsters »[↩]

- La page Wikipédia consacrée à Raising Kane revient en détail sur la réponse critique au livre de Kael et au débat en génétique des films qui a suivi.[↩]