Il Padiglione sull’acqua offre au grand architecte Vénitien, Carlo Scarpa, un portrait complexe et concret, sans revers biographique. Il est plutôt de l’ordre de l’étude biologique, purement vivante, qui traverse la matière d’un immense artiste.

Dans une démarche documentaire protéïforme et expérimentale, les cinéastes Stefano Croci et Silvia Siberini ont construit ce récit à partir d’entretiens des hommes qui l’ont côtoyé dans la vie et le travail, mais aussi grâce à une matière sonore et visuelle absolument digitale. Ce film sur travail de l’architecte tient lieu de promenade sensible et concrète dans ces territoires inconnus, autant de dispositifs magnétiques, et peut-être cinématographiques.

Carlo Scarpa est un architecte à la frontière de l’Occident et l’Orient, de l’Italie et du Japon — une frontière incarnée par les eaux vénitiennes dans le film. Dans l’une des premières séquences, son fils Tobia Scarpa, rappelle au spectateur son image en dessinant de mémoire le profil de son père, qu’il qualifie de « levantin ». Cette expression ne le caractérise pas seulement physiquement, mais témoigne aussi de son attachement personnel et créatif au Japon, à la culture et pensée japonaise qui traversent toute sa réflexion sur l’architecture occidentale et ses créations. En tant que Vénitien, il est déjà entre deux cultures, fruit d’un métissage millénaire propre à la ville des canaux. Il se décrivait d’ailleurs comme un « byzantin dans le coeur, un européen qui regardait vers l’Orient ».

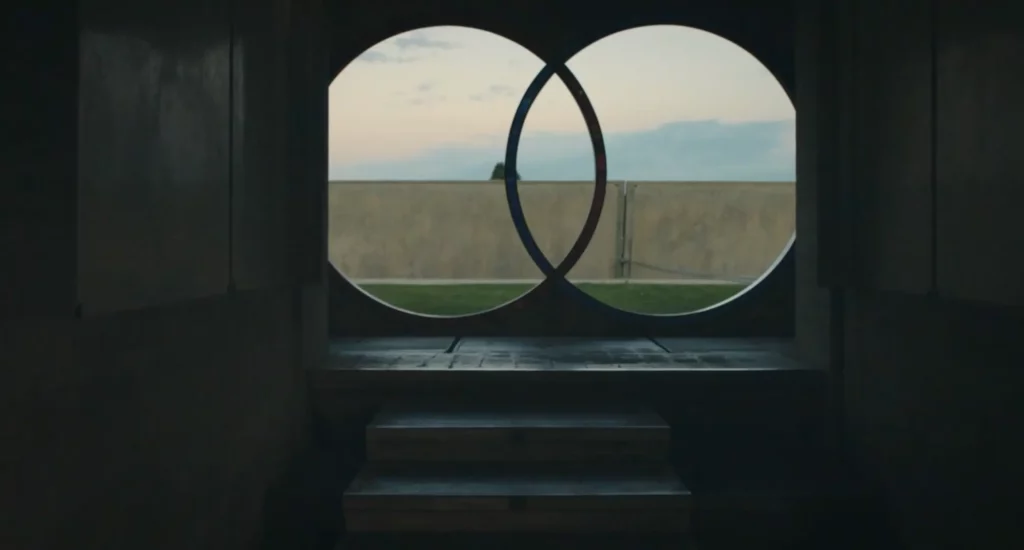

Mais dans Un pavillon sur l’eau, cette rencontre est plus que géographique : les images du film racontent aussi une confluence (au sens fluvial et aquatique) souterraine et implicite, qui concerne une philosophie de l’espace et du temps, et une attention absolue à la matière, qui relie l’architecte à la culture du pays, où il disparaît en 1978 lors de son dernier voyage.

Définir le métier d’architecte à l’égard de Scarpa nécessite de décliner les facettes d’un être à la fois artiste, artisan, théoricien, penseur, observateur… Mais alors ce n’est plus de l’architecte dont on parle, mais seulement de Scarpa, qui fait figure, en Italie et dans le monde, d’exception, autant du point de vue de son parcours, que de ses exigences dans le processus de réalisation.

Comment filmer dès lors les oeuvres à ce point particulières de Carlo Scarpa ? Que laisser hors-champ de cette carrière infiniment multiple et complexe ? Comment raconter aujourd’hui cet homme au travers d’oeuvres, qu’il voulait – dans une éthique très précise et rare vis-à-vis de l’Histoire et du passé – invariables et « impermanentes » ?

À l’occasion de sa projection à la Cineteca de Bologne le 1er février 2024, nous avons pu rencontrer les deux réalisateurs bolonais du film, Stefano Croci et Silvia Siberini, dans les bureaux de Caucaso Factory, la société de production qu’ils ont crée ensemble à Bologne au début des années 2000. Tous les deux diplômés de l’Alma Mater Studiorum, respectivement en Histoire de l’art, Philosophie, et Cultures Orientales, dans l’économie collective de Caucaso, ils travaillent ensemble à la réalisation, production, tournage de films documentaires et de fiction, qui témoignent de l’héritage philosophie et littéraire qui les amènent au cinéma. En témoignent les premières lignes de leur manifeste : « Caucaso Factory est une recherche. À travers le pouvoir de l’image et du son, créer et défendre l’expérience comme la connaissance. » Comme Carlo Scarpa lui-même, par la recherche, ils pensent leurs oeuvres, et la pratique de cinéaste au coeur d’un travail d’une très grande sensibilité et plasticité.

Dans cet entretien, Stefano Croci et Silvia Siberini évoquent leurs années de recherches et de rencontres pour ce film, leurs voyages entre l’Italie et le Japon, le travail de réalisation et la quête d’un objet poétique et juste qui est la leur.

Du « haiku visuel »…

Luz Dubos : Je voudrais amorcer notre discussion avec une ou deux questions de production, avant de rentrer peut-être dans la matière-même du film. Pour arriver au long-métrage qui nous intéresse, j’aurais voulu commencer par un autre film, un court-métrage documentaire, intitulé La Pietà del vento, que vous avez réalisé en 2014. C’est un court-métrage de 7 min qui entremêle des images que vous avez faite des lieux de Carlo Scarpa avec la poésie de Matsuo Bashō. Il s’agit donc d’un premier travail plastique qui témoigne déjà du lien intrinsèque entre Scarpa et le Japon… En terme de production, mais aussi d’écriture et de réalisation, comment s’est passé pour vous le passage du format court au format long ? Avez-vous considéré le court comme un moyen de réalisé le long ?

Stefano Croci : Nous avons commencé le film en 2013, par le tournage de premières images, effectivement produites pour le court métrage. Nous avions tourné deux jours sans l’intention de faire un film, il s’agissait alors seulement de notes visuelles, d’essais pour quelque chose qui aurait pu se faire mais que nous n’avions pas vraiment prévu. Mais nous avons quand même rassemblé ces images prises à l’Université du Castelvecchio de Vérone, et au Mémorial Brion à San Vito d’Ativole dans la province de Trévise, et nous les avons associées à la poésie d’un poète japonais du XVIIème siècle, Matsuo Bashō.

Ce lien est né au moment du montage, dans une phase d’expérimentations. Nous connaissions déjà depuis un moment Matsuo Bashō que l’on aime beaucoup tous les deux. Alors que le travail de Carlo Scarpa, nous ne l’avons découvert qu’en 2007, lors d’une conférence d’un philosophe japonais, Ryūsuke Ohashi – qui est devenu ensuite un des protagonistes du long-métrage. Ainsi nous avons un peu découvert Scarpa à travers le Japon. Ce n’est qu’après que nous sommes allé voir de nos propres yeux ses œuvres, et qu’elles nous ont, tous les deux, parfaitement fascinées.

Silvia Siberini : Ryūsuke Ohashi avait été invité par une association culturelle ici à Bologne, et il nous montrait avec un diaporama des œuvres de Tadao Ando, un architecte japonais très connu, qu’il comparait à des détails du Mémorial Brion, et du “Pavillon sur l’eau” que l’on apercevait au fond. Il parlait de l’aspect esthétique du vent, de la relation que l’architecture japonaise entretien avec le vent… Il parlait de l’utilisation du béton armé, le même chez Ando et Scarpa… Et en regardant ces images, je me demandais qui était ce Scarpa. Je ne reconnaissais pas les œuvres. Pourtant on a nous aussi à Bologne une œuvre réalisée par Scarpa : le « Negozio Gavina ». Donc ce sont de ces quelques recherches que j’ai fait en sortant de la conférence qu’est né notre intérêt pour les œuvres de l’architecte.

Stefano : L’idée d’inviter ensuite Ryūsuke Ohashi dans le film était très importante, c’est un philosophe issu d’une des premières Écoles japonaise, l’École de Kyoto, qui a des origines aussi bien autochtones, c’est-à-dire confucéennes, zen, bouddhiste, entre autres courants, qu’Européennes : en particulier l’idéalisme, la phénoménologie, l’existentialisme. Ainsi approcher l’œuvre de Scarpa par un philosophe japonais qui déjà était confronté à la philosophie et la pensée occidentale était pour nous une perspective d’une richesse incroyable ! Nous n’avons pas voulu faire un documentaire intellectuel ou conceptuel, c’est même ce que l’on cherchait à éviter, nous avons plutôt essayé de rester sur cette fine ligne poétique…

Silvia : Oui, laisser l’espace à des questions…

…à la restitution poétique

Stefano : C’est à la fin du montage du court métrage que nous avons trouvé une forme, je pense, une forme que nous avons nommée « Haiku visuel ». Après qu’il ai été fini, qu’il ai été projeté dans de nombreux festivals, nous avons compris, mais déjà aussi au tournage, qu’il y avait la possibilité de faire quelque chose de plus important. Avec la profondeur de l’œuvre de l’architecte, et les connaissances que nous avons commencé à développer, sans compter l’amour du Japon que nous avions en partage.. s’ouvrait à nous la perspective de vraiment essayer d’approfondir le sujet, à travers notre travail cinématographique, pour restituer poétiquement au public ce travail-là et cette passion.

Silvia : Il faut bien comprendre que le lien avec le poète Matsuo Basho n’est pas accidentel, on n’a pas juste voulu parsemer le film de poésie, nous avons plutôt voulu recréer une rencontre, jamais advenue dans le réel, entre Carlo Scarpa et le poète, tous les deux morts le même jour. C’est une façon de célébrer deux auteurs que nous estimons, l’un comme l’autre, en les associant pour la première fois. Faire ce rapprochement nous est apparu à nous pertinent et cohérent esthétiquement, on a décidé alors d’en faire un objet que d’autres pourraient voir.

Stefano : Quand même le fait qu’ils soient mort le même jour, c’est une chose que nous avons découvert nous par hasard. Et comme cela se voit dans les deux films, surtout le long, Carlo Scarpa a reparcouru lui-même les trajets du poète, c’est en tout cas une hypothèse soulevée par l’architecte Taison Zaki, hypothèse peut-être un peu merveilleuse. Mais en les rapprochant nous avons essayé d’entremêler les sensibilités poétiques de leurs œuvres, dans l’espace du film.

« Nous étions depuis le début sûrs d’une chose : nous ne voulions pas créer une œuvre informative, ou biographique. Nous ne croyions pas tout que le biographique puisse restituer la sensibilité et le savoir-faire d’un artiste, d’un humain »

Et puis nous avons petit-à-petit commencé à écrire le long-métrage, à partir de 2015/2016. À ce moment-là, une chaine de télévision hollandaise avait manifesté son intérêt pour le projet, jusqu’à ce que le film prenne entièrement une forme artistique, et plus du tout de reportage. Cette liberté artistique que nous voulions nous a poussé à continuer, à écrire le scénario et le développement du film, et c’est à ce moment-là que nous avons trouvé des soutiens, en particulier le Ministère de la Culture Italienne et du Veneto.

Silvia : Il y a eu un moment particulièrement important dans la production du film : après le début du tournage, en Italie, nous avons dû tout interrompre en dernière minute, pour partir au Japon. Nous avions une mince fenêtre pour nous y rendre, avant que les frontières ne ferment à cause du Covid-19. C’est lorsque nous sommes rentrés que nous avons pris conscience de toute la matière qu’il nous manquait, qu’il manquait au film pour qu’on puisse s’y immerger. A ce moment-là, nous avons repris l’écriture.

Stefano : Nous étions depuis le début sûrs d’une chose : nous ne voulions pas créer une œuvre informative, ou biographique. Nous ne croyions pas tout que le biographique puisse restituer la sensibilité et le savoir-faire d’un artiste, d’un humain. Donc il s’agit bien plus d’un ensemble de fragments, unis les uns aux autres, et d’une émotion qui permet d’évoquer à travers les personnages vivants du film, la poésie, et l’architecture de Scarpa.

Fragments de Scarpa

Ces fragments sont de natures très différentes, que ce soit des images argentiques ou numériques… La première fois que j’ai vu le film, je n’avais pas compris que ces images en pellicules étaient les parties les vôtres. J’ai pensé tout de suite à de l’archive – et il y en a aussi. Il y a donc au moins trois types d’images, deux pays… Tout cela crée dans le film une géographie imaginaire étalée sur des décennies différentes, comment avez vous pensé le parcours du film, et donc du spectateur ? Plutôt comme parcours justement ou comme mouvement plus… tourbillonnant ?

Stefano : En ce qui concerne les matières du film, nous avions depuis le début une idée assez claire sur ça : nous avons déjà travaillé avec de l’archive, et nous aimons beaucoup ce type d’images. Nous nous étions demandé justement comment faire voir l’architecture d’une façon qui ne soit pas seulement de l’observation, ou une étude des lignes, mais plutôt sur un mode poétique, comme on disait juste avant : comment restituer l’expérience humaine, de celui ou celle qui traverse une œuvre de Scarpa. Et c’est pour cet aspect mémoriel que nous avons utilisé l’archive, par exemples des films de familles japonais des années 1970 ou 1980. À ces images en pellicule nous avons joint aussi des plans vidéo, qui venaient du MAC, le musée des Arts Appliqués de Vienne, où un étudiant de Scarpa avait travaillé.

Il avait fait là-bas un entretien de l’architecte, en 1978, l’année de sa mort. Ce sont des images, en noir et blanc, que l’on retrouve à la fin du film, en même temps que des archives du Mémorial Brion, prises à la même époque, où on voit le monument comme il était à ce moment-là, très abimé. On a aimé le fait de mélanger ces images différentes, sur le plan sonore aussi, avec l’utilisation d’un journal radio de la RAI qui date aussi de la mort de Scarpa. Pour revenir à la question, en plus des archives animée, on a aussi intégré des photographies, de Guido Guidi, et des dessins de Scarpa lui-même.

Silvia : il y aussi les photos originales, de Scarpa lui-même. Ce sont des diapositives, conservées au MAXXI de Rome, dans ses archives, auxquelles on a pu accéder directement : nous avons choisi nous-même les diapositives, que nous avons projetées sur un mur, parfois recadrées. Il y a également autre chose, de peut-être plus initial mais qui est resté pourtant en sous-texte : si le film raconte le rapport très particulier Scarpa entretien avec le Japon, il le fait en reparcourant lui-même le voyages de Scarpa au Japon, en 1969 et 1978.

Ainsi, ces archives et notre propre usage de la pellicule servent aussi à restituer un peu l’atmosphère des voyages, en nous faisant parcourir ces espaces avec les yeux de Scarpa lui-même, sa vision du Japon à cette époque. Au départ, nous avons beaucoup travaillé sur ce point-là, sur comment restituer ce référent réel, et biographique sans faire ressentir trop clairement qu’on est en train de refaire le voyage. Mais le·a spectateur·rice s’y retrouve quand-même, dans ces souvenirs, comme si c’était Scarpa lui-même qui les lui faisait traverser.

Stefano : Au final nous avons voulu faire co-exister des choses très diverses, pour atteindre un degré imaginaire, comme tu le disais, c’est-à-dire pour amener le spectateur à l’intérieur de la longue recherche qui a été la notre, parfois académique, parfois scientifique, souvent sentimentale ; une recherche qui se divise en de très nombreux niveaux, formats et perspectives.

Silvia : Avec tout ça, on traverse les salles de cours, les voyages de Scarpa… Il apparait j’espère au travers même de tous les matériaux que nous avons assemblés.

Nostalgie-prière

Oui et il en demeure profondément vivant : nous sommes plongés dans une matière artistique et dans une vie. Il n’y a aucune explicitation, d’aucune sorte dans le film, aucune mention des lieux traversés, des personnes interrogées. Par exemple Guido Guidi je ne savais pas du tout qui il était, j’ai découvert après que ce photographe italien avait justement accompagné Scarpa, avait pris ses constructions en photo. Nous sommes plongés dans une matière présente, alors même que la nature de l’image appellerait plutôt à la nostalgie, au passé.

Je voulais donc vous poser la question de la mort, et de la place de la nostalgie dans notre film. Un des lieux les plus présent du film et qui lui donne son nom, le Pavillon sur l’eau est une tombe. Le film n’est pas une œuvre biographique, l’avez-vous plutôt pensé comme un tombeau ? Au sens littéraire du terme, comme un hommage ?

Stefano : Oui, le film est justement pensé comme un hommage à une grande personnalité, que nous n’avons pas connue, et qui pour cette raison est chargée d’une nostalgie. Mais c’est plutôt comme un remerciement, que nous adresserions à un artiste, pour l’œuvre qu’il a apporté au monde, et donc c’est une nostalgie-prière, non pas au sens religieux du terme mais dans ce sens de remerciement plutôt. Ainsi, nous nous sommes vraiment demandé comment restituer cette posture par le cinéma, nous voulions que le·a spectateur·rice sente cela, qui n’est pas une chose romantique, ce n’est pas une nostalgie romantique, mais plutôt émerveillée. L’idée de tombeau dans ce sens-là est juste.

Silvia : Selon-moi, le fait de ne pas avoir connu nous-mêmes Scarpa nous a obligés, dès le début à sans cesse nous demander : comment ne pas trop nous éloigner de lui ? C’est pour cette raison que nous nous sommes le plus possible rapprochés de ceux qui l’avaient connu. Nous avons passé un temps fou avec eux, avec Guido Pietropoli, avec les frères Zanon, et le fils de Carlo, Tobia. Ils nous ont tous raconté qui était véritablement Scarpa, et nous avons réalisé que l’idée que ne nous en étions fait était un peu erronée.

On s’était imaginé quelqu’un de très austère, de rigide, voire sévère, un peu brusque, mais au contraire, dans leur récits émergeait une personne conviviale, qui arrivait à retenir l’attention d’un amphithéâtre entier, peut-être parce qu’il était très cultivé, il aimait la culture, la littérature, et connaissait tellement de choses. Il avait une sorte d’aura un peu magique…

Stefano : En fait pour nous, pour revenir au tombeau, il était très important de parler de Scarpa au travers de ce que l’on avait appris de lui. Donc nous sommes toujours dans cette relation. Le film lui-même doit forcément passer à travers elle, même dans l’image – fantasmée – que nous avons de Scarpa. Tobia, a même reconnu, ce film comme une œuvre que son père aurait apprécié, il l’a défini comme un « acte poétique », plutôt que comme un film. Évidemment rien ne pouvait nous faire plus plaisir.

Savoir-voir et savoir-faire

Une phrase, prononcée par Carlo Scarpa, dans l’enregistrement d’une conférence ou d’un cours m’a beaucoup marquée : il y fait la distinction entre deux manières d’exercer le métier d’architecte, à savoir la restauration et la construction, ex-nihilo. Et pour lui l’une n’est pas plus simple que l’autre, la restauration ne doit pas être faite au hasard ou sans une grande réflexion en amont, ni pour faire beau… L’idée que le geste de restauration, doive sans cesse être nourri d’un « savoir-voir » (saper-vedere) est très belle.

Je me suis demandée si c’est un geste que vous revendiqueriez vous aussi, parce que vous entrez dans un monde, une œuvre déjà existante. Vous ne racontez pas une histoire ex-nihilo. Il affirme aussi l’importance du passé et du contexte historique dont la restauration n’a pas le droit de se priver. Selon moi, c’est une éthique qui est aussi la vôtre, dans le film…

Silvia : C’est un peu ça j’espère. Cette singularité, dans la pensée architecturale de Scarpa c’est vraiment ce qui nous a frappé au début. Il utilisait beaucoup le béton armé dans ses projets, des matériaux pauvres et des matériaux plus nobles en même temps, comme les mosaïques dorées vénitiennes que l’on voit dans le film. Mais l’ensemble reste simple, minimal comme on dirait aujourd’hui. Ce passage, que tu as relevé, montre que malgré ces choix de matériaux il n’est pas contre la tradition.

« Pour Scarpa aussi, reconstruire le même est une façon de ne pas oublier. »

Au contraire, il tente justement de rester là, attaché à la tradition, mais en la revisitant. C’est une chose évidement perceptible dans tout le film, parce que c’est complètement lié au Japon, à cette relation entre tradition et modernité qui est la leur. Il y a ce magnifique exemple d’Ise, le Temple reconstruit tous les vingt ans. Ils sont imprégnés de cela : le fait de re-faire dans la tradition, sans perdre ce qui était avant. Pour eux, la signification de ce refaire est hautement symbolique. Pour Scarpa aussi, reconstruire le même est une façon de ne pas oublier.

Donc pour nous ça a été un vrai fil conducteur : comme l’eau. En associant le Japon et Venise, l’eau est omniprésente dans le film, comme chez Scarpa, comme si elle était le réseau, les racines à partir desquels il a développé tout le reste. Il ne s’est jamais coupé de ses origines vénitiennes, c’est une chose magnifique.

Stefano : Ce « savoir-voir » est une chose très profonde, déjà voir, regarder, comme nous avons dû le faire sur l’œuvre de Scarpa, ou comme il le faisait lui-même lorsqu’il devait montrer un tableau de Klee ou Pisanello, ou d’un autre artiste. Le « savoir-voir » n’est pas une règle écrite, elle n’est pas soumise à une logique rationnelle, ni irrationnelle d’ailleurs. Il fait pour savoir-voir, s’offrir entièrement à la chose elle-même. Cela vaut aussi pour le montage, pour la prise de vue. Cette leçon de Scarpa vient sûrement se superposer à notre pratique de cinéastes.

C’est pareil pour le contexte, pour l’histoire. Nous sommes pris dans notre histoire, notre époque et donc nous faisons face à Scarpa depuis cette époque, mais ça transcende aussi notre ancrage historique, comme celui de Scarpa. Cette dernière est une œuvre hors de l’histoire, elle peut être appréhendée du point de vue d’une histoire culturelle occidentale globale, mais aussi hors de l’histoire. C’est justement ce qui permet de toucher du doigt l’expérience esthétique, morale, éthique, que peu d’artistes ont pu faire, même parmi les plus importants.

Cette capacité doit être restituée, parce que nous vivons dans le monde, dans les rues, dans les villes, parmi les arbres, les maisons… Mais les dispositifs de Scarpa – comme certains nomment ses constructions – ont la volonté d’aller au-delà du quotidien. Malgré tout cet au-delà est le monde quotidien aussi, parce que ses créations sont dans un parc, dans un cimetière, au cœur des villes… Elles permettent en définitive de dépasser la vision étriquée et courante qu’on a dans la vie de tous les jours. Voilà aussi ce que l’on a essayé de restituer dans le film.

« Mais jamais selon moi nous n’avons voulu être exhaustif au point de pouvoir mettre un point final à notre travail sur Scarpa. »

Ouvrir l’espace

Stefano, tu as utilisé le terme de dispositif, or il me semble qu’il est en effet central dans le film et dans le rapport entre architecture et cinéma en général, mais par-dessus tout dans l’architecture de Scarpa. En effet, ses créations ne sont pas seulement figées, fixes, ni muettes, comme c’est souvent le cas. Il a pensé au contraire tout un paysage sonore pour chaque construction, ce qui me semble être quelque chose de très singulier… Par le son donc mais aussi les images (les constructions de Scarpa sont composées de nombreuses réflexions, de surcadrages, d’orientations du regard, NDLR), le travail de l’architecte est presque un travail de cinéma. Comment avez-vous pu créer une forme qui vous est propre à l’intérieur de ces dispositifs, comment vous êtes-vous appropriés les lieux ?

Silvia : Je dois dire que justement notre intention était de n’absolument pas nous approprier les lieux, nous avons plutôt chercher au contraire de les appréhender avec le plus de délicatesse possible, parce qu’il nous a semblé de suite qu’il serait très compliqué de restituer tout ce que Carlo Scarpa a voulu dire et faire dans ses œuvres. C’est un monde, nous ne pouvions pas nous donner comme objectif de le reconstruire, ses intentions, sa complexité ni de rentrer dans des détails architecturaux trop précis. Nous avons au contraire cherché à entrer dans ces espaces en observant ce qui pouvait arriver à ce moment-là, ce que cela nous procurait…

En plus nous l’avons fait à toutes les saisons, toutes les conditions météorologiques, entouré d’une grande équipe ou seulement à deux, et nous n’avons pas cessé de nous demander « que peuvent avoir en commun cette sensibilité des lieux et la création, l’architecture, l’artisanat même japonais, l’esthétique japonaise ? » La rencontre a lieu dans le respect de Carlo Scarpa envers ces lieux, le soin apporté à chaque détail, le rapport personnel qu’il entretenait avec chaque chose.

Je dirais en fait que nous n’avons pas chercher à tout comprendre, mais que nous avons au moins essayer d’observer : nous avons écouté et enregistré pendant des heures l’eau qui coulait au Mausolée Brion, nous avons pris des centaines de vue du Castelvecchio, de toutes les perspectives, et de tous les détails possibles, enregistré aussi à la Quirini Stampalia, les eaux hautes, basses, la Quirini à sec, le jardin, le magasin Olivetti avec ou sans eau, pendant la restauration, après… Mais jamais selon moi nous n’avons voulu être exhaustif au point de pouvoir mettre un point final à notre travail sur Scarpa.

Stefano : Aussi parce que lui donne beaucoup d’indications, les témoignages disent effectivement que l’expérience de ses créations est très cinématographique. Alors en tant que visiteur·rice nous ne sommes pas seulement dans la posture de sujet face à un objet, c’est-à-dire que le dualisme sujet/objet est en partie dissipé. La richesse de ses dispositifs est dans la liberté qu’ils laissent, de suivre ou non les indications, de les transmettre au public du film, mais aussi de trouver de nouvelles solutions, parce que sans point final, ou conclusion les possibilités sont infinies.

Rester proche

Plus qu’appropriation, le terme juste serait peut-être alors filiation, qui va de lui à vous à travers l’amour et l’admiration que vous lui portez. Et à partir de cet amour et de la liberté que vous laisse Scarpa, à titre posthume, vous avez inventé vous aussi un nouveau langage, pour faire parcourir au spectateur du film les lieux avec une forme de liberté, et de mouvement s’approchant d’une expérience directe… Et ce sentiment d’y être nait pourtant d’une audace, d’images qui vous sont propres et qui ne sont pas à proprement parlé réalistes…

Je pense à tous ces travellings aériens, très lents, avec lesquels on traverse les pièces des différents lieux, de l’intérieur vers l’extérieur sans que l’on comprenne à quoi correspondent ces mouvements… Comment avec-vous pensé ces plans qui ne sont pas subjectifs puisqu’ils n’adoptent pas un point de vue humain, ni même animal mais qui possèdent une organicité très particulière. Comment s’écrivent-ils d’ailleurs ?

Silvia : Nous avons cherché une sensation, qui peut se situer, dans un langage même philosophique, entre ce que nous venons un peu de dire et l’expérience ordinaire. Ces plans nous permettent de l’exprimer, sans l’intellectualiser, toujours avec les outils du cinéma.

Stefano : Nous avons dessiné ces plans, tous les mouvements que nous voulions, avec en tête toujours cette perspective non humaine, non animale comme tu dis… L’idée était d’obtenir des trajectoires courbes, plutôt que des lignes qui respecteraient proprement la géométrie architecturale, pour ajouter un caractère « métaphysique » à ces plans. C’est-à-dire s’éloigner vraiment de la dimension quotidienne du voir, tout en restant proche de l’architecture de Scarpa. Tout le film est pensé sur cette ligne-là…

Oui, c’est un film très sensible, qui se concentre aussi sur la matérialité des objets et du travail, vous filmez en gros plan de nombreux gestes d’artistes, d’artisans, en contact avec leurs matières de prédilection. L’indétermination du type d’espace dans lequel on se trouve m’a frappé : sommes-nous dans un espace naturel ? Ou artificiel ?

L’usage de l’insert participe à ce flottement-là, qui est scarpien me semble-t-il, et peut-être aussi propre à la culture japonaise, le fait que nous ne sachions pas non plus si nous sommes à l’intérieur ou à l’extérieur par exemple, de la même manière, la bande sonore du film est elle-aussi indéfinissable : s’agit-il du son de la prise directe ou de la composition sonore du film ? Paolo Aralla, qui a composé la musique film a travaillé avec des objets naturels et artificiel, des matériaux semble-t-il qui n’entrent pas la classification des instruments de musiques…

Comment avez-vous travaillé avec-lui sur la bande son du film, et la musique ? Que doit le film à cette écriture très importante ?

Stefano : Paolo nous a d’abord proposé plusieurs pistes, de ce qu’il projetait de faire, et puis ensuite il a repris en changeant finalement toute cette première version, il a recomposé une structure sonore qui intégrait aussi le son diégétique du film, il a fait dialoguer les bruits, les paroles avec la musique, donc il ne s’agit pas d’une partition à proprement parlé, mais véritablement d’un échange avec le son du film, c’est pour cela qu’au final on ne peut plus du tout distinguer le son de la musique.

L’idée principale était d’utiliser seulement le piano en instrument, un piano préparé. Il voulait mettre dans le piano des matériaux industriels, des vrais éléments des constructions de Scarpa, pour obtenir des sons qui mêleraient au piano, le bruit du verre, de la pierre, du bois, ou du métal de Scarpa. Il a donné le nom de Stèle à la « partition », exprimant ainsi dès le titre cette dureté de la pierre.

Silvia : Oui, la tension est très forte. Au début presque trop, j’avais beaucoup de mal à m’y faire, parce que j’avais aussi imaginé des passages plus doux, plus accueillants.. Mais après quelques dernières modifications cette sensation a un peu évolué. Après avoir vu le film, autant que nous l’avons vu, je crois que cette impression initiale n’est pas restée. Paolo Arella a créé des passages dans le piano qui permettent de faire resurgir Scarpa lorsqu’il est absent à l’image. En quelques notes, il réapparait soudainement, depuis cette mélodie.

« Scarpa était capable de transmettre cette sensation, paradoxale, cette sensation chaleureuse qui vient pourtant d’une distance froide aux choses. »

À propos d’un concept, soulevé par Ryōsuke Ōhashi, celui de « mujō » qui signifie impermanence je crois, il s’oppose donc à l’éternité qui caractérise plus la culture occidentale. Il me semble donc très intéressant de parler de ce concept à travers l’architecture qui n’est pas à priori un art de l’impermanence… Un paysagiste dont j’ai entendu l’entretien avait même déterminé la différence entre le paysagisme et l’architecture sur ce point, il situait la différence dans le devenir de la création : un jardin après sa construction sera transformé par le temps et le caractère imprévisible de la nature, que ne peut contrôler le paysagiste.

Mais après avoir vu votre film, j’ai pensé que cette différence n’est pas toujours pertinente. En tout cas elle s’applique peu aux œuvres de Scarpa. Le concept de « Mujō » empêche de définir l’architecture comme une chose achevée à partir du moment où la construction est apparemment finie, que l’on pense par exemple aux Temples Japonais, reconstruits à l’identique tous les vingt ans. Le temps a aussi un effet sur la dureté des bâtiments, un effet qui nécessite une intervention humaine d’entretien, de restauration, de réflexion, de réhabilitation aussi, ou de représentation, comme vous le faites.

La sacralité des oeuvres de Scarpa en particulier nait finalement d’une volonté de ne pas sacraliser l’architecture en créant des espaces qui revendiquent eux-mêmes leur place dans le monde et dans la « nature ». C’est là le cœur du film, et la beauté des œuvres de Scarpa peut-être…

Silvia : Oui il n’a jamais seulement créé un rapport architectural parmi des éléments fixes, mais au contraire, il a inventé une chose nouvelle, qui n’avait jamais été faite auparavant… Je le redécouvre à chaque fois… En fait même un néophyte, des œuvres de Scarpa ou d’architecture en général serait aussi fasciné par la visite d’un de ces lieux. Ce n’est pas juste le choix de matériaux, parce que le béton armé a aussi d’autres significations, mais c’est plutôt le contraste magnifique entre les éléments de ces œuvres qui les rendent à ce point uniques.

Un autre concept dont nous avons beaucoup parlé, même si finalement ça n’apparait pas dans le film, celui de Wabi-Sabi, a été très important d’un point de vue esthétique. Il exprime la pauvreté élégante de la matière, cette mélancolie dans les couleurs, passées, un peu décaties, qui donne un aspect très tactile aux choses. Scarpa était capable de transmettre cette sensation, paradoxale, cette sensation chaleureuse qui vient pourtant d’une distance froide aux choses. Le béton armé est souvent doublé d’un bois, dont on distingue toutes les veines et rainures, et qui donne cette envie de caresser les murs, de toucher du bout des doigts les éléments des lieux scarpiens. Ce n’est pas un problème, ses étudiant·es eux-mêmes nous ont dit qu’iels le faisaient à chaque fois. Il nous vient subitement l’envie de toucher, de sentir, de mesurer la chaleur, l’effet tactile des choses…

Et cela va bien sûr avec quelque chose qui fascinait aussi beaucoup Ryūsuke Ohashi, à savoir la relation qu’il créait entre les éléments naturels et architecturaux. Par exemple à l’intérieur de la Quirini Stampalia, il a construit un endroit d’où l’eau du canal peut entrer ou sortir. Il dialogue avec les éléments, ici le canal vénitien par exemple… Au Mémorial Brion aussi, dans la Chapelle, il a pensé des ouvertures dans les murs, et dans le plafond qui composent des effets lumineux uniques. Lors de la pleine lune par exemple l’espace est entièrement transfiguré par cet environnement lumineux, qu’il avait prévu… Les rayons vont très précisément frapper des surfaces réfléchissantes qui elles-mêmes produisent d’autres motifs. Ce n’est jamais une architecture achevée, chaque instant réinvente l’expérience que les lieux nous offrent, singulièrement. C’est là toute leur beauté, toute leur délicatesse…

Propos recueillis et traduits par Luz Dubos le 8 février 2024 à Bologne.

Le Pavillon sur L’eau sera projeté au Senso Projekt à Paris, courant 2024. Pour voir la date lorsqu’elle sera définitive ainsi que les autres projections européennes du film, rendez-vous sur le site du film ou son page instagram.